Il mondo vegetale comprende molte forme evolute durante milioni di anni, scientificamente divise in gruppi e classi: alcuni raggruppamenti Fanerogame sono provvisti di fiori e di semi e si riproducono attraverso di essi, altri non possiedono organi complessi e specializzati per la produzione di fiori e di semi e sono perciò considerate “inferiori” meno evolute, definite nella terminologia scientifica Crittogame.

Certamente le prime forme di vita sono iniziate nel mare e successivamente conquistarono la terra, da quando le piante marine hanno cominciato ad occupare le terre emerse, hanno avuto bisogno di particolari adattamenti, e quindi di nuove strutture (epidermide e corteccia per difendersi dal disseccamento, radici per assorbire acqua dal terreno, tessuti rigidi come il legno per sostenere il peso non più compensato dalla spinta dell’acqua).

Le Fanerogame sono comparse relativamente tardi nella storia evolutiva della terra: Per questa loro relativa breve evoluzione (da 140 a 330 milioni di anni) le Fanerogame sono più o meno simili fra loro, non certo nell’aspetto esterno, ma nella struttura di tessuti ed organi e nel ciclo biologico. Fra le Crittogame invece si notano grandi gruppi di specie che differiscono molto fra loro sia per la struttura generale di tessuti e organi e sia nel ciclo biologico. Almeno in parte, questo è dovuto al fatto che la loro origine è molto antica (da 400 milioni a un miliardo di anni) ed hanno avuto il tempo di differenziarsi, cioè di evolvere secondo linee indipendenti. Basti pensare ad un’alga, ad una muffa, ad una felce: la loro struttura esterna ed interna, il loro modo di vegetare e di riprodursi sono estremamente differenziati.

Alghe, licheni, muschi, felci, equiseti, definiti impropriamente vegetali “inferiori” a causa della loro morfologia più semplice e arcaica, privi di fiori, sono da ritenersi le prime essenze vegetali a colonizzare il pianeta; già presenti in epoche geologiche remote (oltre un miliardo di anni per le alghe), trovarono un vastissimo sviluppo prima del sopravvento delle piante provviste di fiori e di semi cosiddette “superiori”, le Fanerogame.

A differenza delle Fanerogame che presentano una struttura articolata distinta in tre apparati fondamentali, radice, fusto e foglie, ciascuno assolvente a funzioni specifiche. Le piante senza fiori ed in particolare i vegetali provvisti di tallo, (alghe, muschi, licheni) non possiedono il sistema vascolare e non è possibile distinguere strutture analoghe presenti nelle piante “superiori” in quanto la loro morfologia è molto semplice e non presenta una vera e propria differenzazione organica dei vari tessuti.

Questi vegetali “inferiori” formati principalmente da popolazioni con dimensioni minuscole costituiscono l’ornamento naturale dei nostri boschi, delle zone ombrose, dei fossi e degli stagni, dalle forme più svariate, dalle innumerevoli sfumature cromatiche, alcune riproducono in miniatura le piante di alto fusto, conferendo eleganza e bellezza all’habitat colonizzato.

Alghe: vegetali appartenenti alla classe delle Tallofite, provvisti di clorofilla che conferisce loro la classica colorazione verde. Tutte gli organismi che aderiscono al gruppo delle Tallofite, (alghe, licheni e funghi), sono costituite da un tallo, cioè un corpo vegetativo che si accresce, a volte si differenzia in tante parti diverse ed acquista grandi dimensioni, ma è sempre di struttura semplice e primitiva. Nel tallo delle piante sopra citate non si trovano organi differenziati (radici, fusti o foglie) né tessuti di supporto (legno, corteccia, fibre). Questa semplice forma strutturale è legata alle loro piccole dimensioni ed all’ambiente in cui molte di queste piante vivono, l’acqua. Svolgono un efficace ruolo di primaria importanza nell’ecosistema in cui vegetano, in quanto producono la maggior parte di ossigeno presente nel pianeta e sono fonte primaria di nutrimento per gran parte degli esseri viventi; vegetano di norma in ogni ambiente in cui vi sia presenza di umidità. Le alghe prosperano con efficacia negli habitat palustri, negli stagni, nei fossi, nei laghi, nei fiumi e in ognuno di questi habitat esse assumeranno una morfologia particolare confacente all’ambiente colonizzato.

Licheni: organismi appartenenti alla classe delle Tallofite, caratterizzati da una particolare struttura, costituiti dall’associazione tra un’alga e un fungo, con grande capacità di adattamento in luoghi inadeguati alla vita di altre piante. Vegetali pionieri nel colonizzare ambienti difficili e con spiccata capacità di sopravvivenza sia al clima arido che al clima glaciale, dalla morfologia variegata e dalle molteplici tonalità cromatiche. Questi vegetali alquanto longevi, dal lentissimo sviluppo sono estremamente specializzati e in grado di crescere fino a diecimila anni negli habitat più disparati e inospitali, rocce, muri, corteccia degli alberi, tetti.

In generale vengono divisi in diverse categorie: licheni crostosi, presenti allo stato di lamina crostosa, licheni fogliosi, composti da minute lamine fogliari appiattite che si sviluppano parallelamente al substrato, con il bordo variamente inciso, di aspetto simile ad una foglia; licheni fruticosi, presenti allo stato di forme strutturate, erette o prostrate; licheni squamulosi, formati da singole scaglie o parzialmente sovrapposte fra loro; licheni composti, caratterizzati da una parte fogliosa, spesso presente solo nelle fasi giovanili del lichene, e da strutture cilindriche, coniche, imbutiformi o molto ramificate, che costituiscono la parte fruticosa.

Muschi: vegetali facenti parte della divisione delle Briofite, provvisti di funzione clorofilliana ma privi di apparato vascolare, i muschi presentano uno sviluppo evolutivo intermedio tra Tallofite (alghe, licheni, funghi) e Cormofite (felci, equiseti): non vi sono veri tessuti, né vere radici o foglie, ma la struttura generale è quella di un minuscolo alberello.

All’interno del bosco queste specie vegetali formano soffici cuscini verdi, densi e vellutati, prediligono i luoghi umidi più ombrosi e svolgono un’azione molto importante nell’ecosistema boschivo, in quanto trattengono una elevata quantità di acqua piovana, rilasciandola gradatamente al substrato terroso, per questo sono capaci di sopportare agevolmente lunghi periodi di siccità. I ricordi nostalgici dell’infanzia ci riporta ai gelidi giorni prenatalizi alla ricerca di qualche cuscinetto di muschio per adornare il presepio.

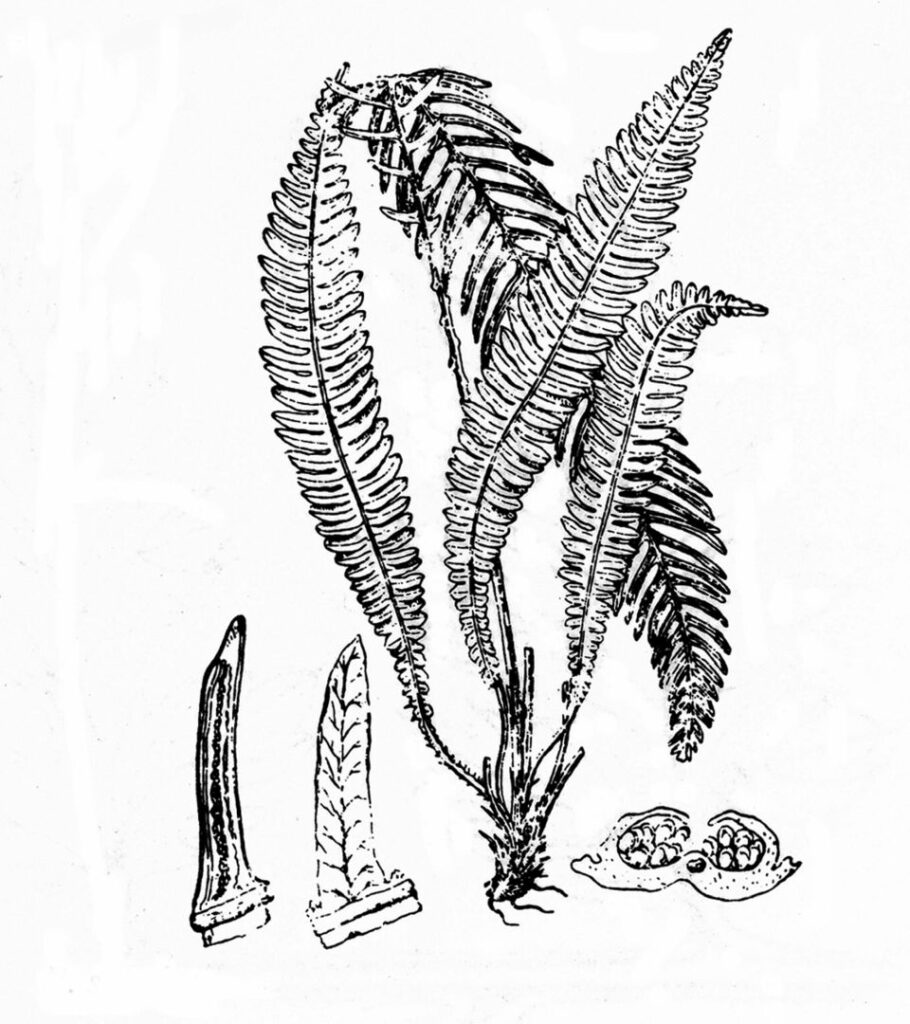

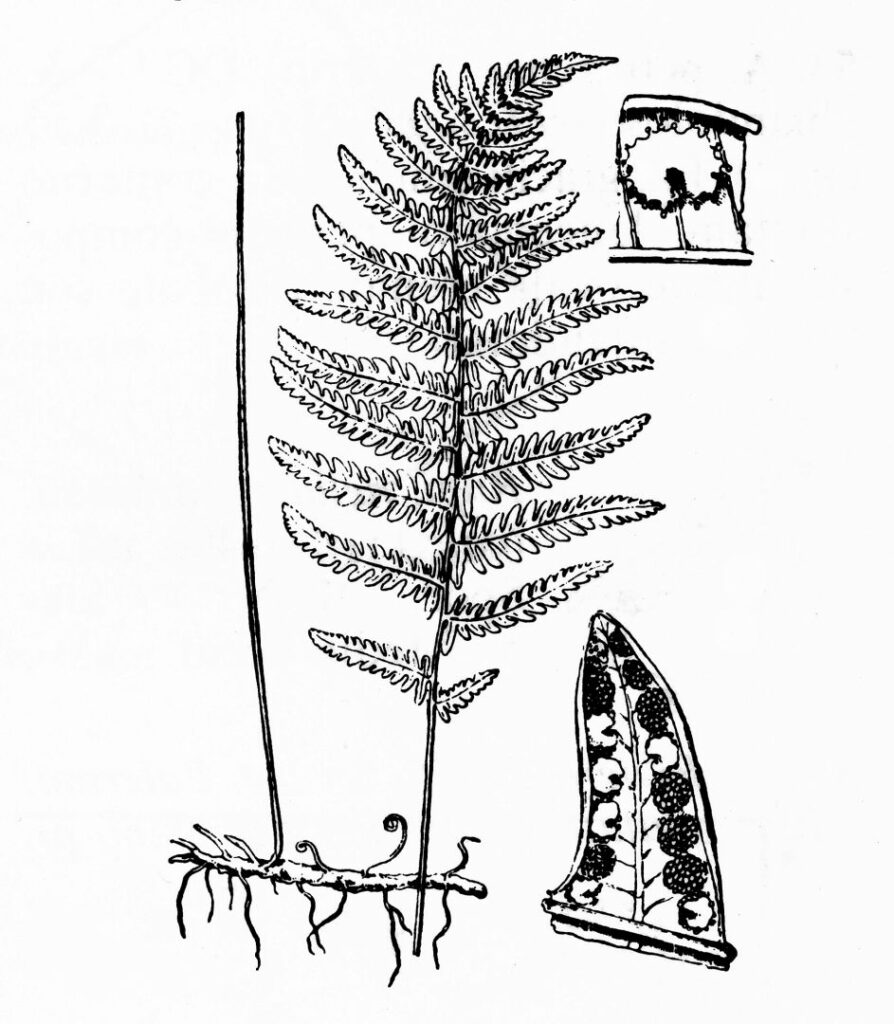

Felci:organismi facenti parte della divisione delle Pteridòfite, (dal greco pteron, ala) con riferimento alla sagoma delle fronde, erano presenti in epoche remote allo stato arboreo (Carbonifero circa 300-350 milioni di anni) e rivestono grande importanza biologica nella storia evolutiva del mondo vegetale. Piante provviste di apparato vascolare ma prive di fiori e semi, si riproducono per mezzo di spore e sono provviste di struttura vegetativa a cormo formata di tessuti e di organi differenziati, (radici ancorate al terreno, fusti portanti e foglie estremamente frastagliate), forma tipica delle piante più evolute, è probabile che esista uno stretto rapporto di discendenza evolutiva tra le felci e le Fanerogame.

Nel nostro territorio le felci sono ampiamente diffuse, rappresentate da oltre 20 specie, molte prosperano rigogliosamente nelle zone boschive, fresche e ombrose, formando spesso dense colonie, anche se alcune specie non disdegnano ambienti soleggiati e aridi quali rocce e muri.

Nelle radure boschive sarà facile osservare la comunissima felce aquilina (Pteridium aquilinum), che forma sovente ampi agglomerati, la felce maschio (Dryopteris filix-mas) e la felce femmina (Athyrium filix-foemina),anch’esse presenti negli stessi ambienti freschi e ombrosi; meno frequenti sono l’asplenio maggiore (Asplenium onopteris), la felce pelosa (Dryopteris affinis), la felce aculeata (Polysticum aculeatum) e la felcetta fragile (Cystopteris fragilis), che tendenzialmente partecipano alle stesse condizioni ecologiche.

Diverse specie privilegiano e vegetano con efficacia negli ambienti assolati e asciutti come la cedracca (Ceterach officinarum), negli interstizi dei muri in pietra, l’asplenio ruta muraria (Asplenium ruta-muraria), l’asplenio tricomane (Asplenium trichomanes) e il polipodio (Polypodium vulgare), abituale frequentatore delle ripe secche.

Alcune specie risentono di una particolare rarità, tra queste il capelvenere Adiantum capillus-veneri), presente di rado sulle rocce stilliciose o negli angoli più nascosti e umidi, dove l’acqua sgorga e il substrato terroso è umido anche nelle stagioni più siccitose. Altrove in ambienti secchi, l’asplenio settentrionale (Asplenium septentrionale), l’asplenio adianto nero (Asplenium adiantum-nigrum). Nelle aree più fresche e riparate dal sole, la felce penna di struzzo (Matteuccia struthiopteris), la felce dei faggi (Phegopteris polypodioides), la lonchite minore (Blechum spicant), la scolopendria (Phyllitis scolopendrium), la felce aculeata (Polysticum aculeatum), la felce palustre (Thelyptheris palustris); purtroppo queste specie sono di difficile osservazione, essendo noti pochi ritrovamenti nelle Langhe e nel Roero.

Equiseti: piante appartenenti alla classe delle Pteridofite, fornite di apparato vascolare e struttura vegetativa a cormo, con radici rizomatose e fusti articolati ad asse principale eretto suddiviso in nodi ed internodi. Si presentano con un aspetto fragile attinente alla struttura articolata del fusto, sono caratterizzate da fronde ampie e filamentose, riproducono in miniatura gli alberi colossali che dominavano le sconfinate foreste nell’era carbonifera. In alcune specie si presentano fusti primaverili privi di clorofilla, che producono le spore e llofusti estivi ramificati, verdi, ma sterili. Gli equiseti sono detti volgarmente “code di cavallo” per l’aspetto dei fusti esili e ramificati, l’epidermide è ricca di piccole sporgenze silicee che la rendono ruvida, in passato queste piante venivano impiegate come delicato abrasivo; è pure largamente conosciuto l’uso officinale di alcune specie del genere. Mezza dozzina di specie partecipano alla composizione vegetale del nostro territorio: l’equiseto invernale (Equisetum hyemale), dagli steli nerastri privi di foglie, l’equiseto massimo (Equisetum telmateja), colonizza con frequenza le zone umide, forma sovente estesi popolamenti, il raro equiseto palustre (Equisetum palustre), che il nome stesso lo associa alle poche zone umide; altre specie si adattano agevolmente a suoli più asciutti come l’equiseto ramosissimo (Equisetum ramosissimum), frequente nei luoghi sabbiosi e l’equiseto dei campi (Equisetum arvense), diffuso nelle vigne e nei terreni coltivati.